RFIDとは?

物流業・製造業に携わる方なら一度は「RFID」という言葉は耳にしたことがあるでしょう。RFIDとは、Radio Frequiency Identificationの略で、日本語で言えば非接触型のスキャンシステムです。

RFIDの仕組みを簡単に説明すると、電波を使ってICチップに対して情報の保管・出力ができるシステムです。このシステムを構成するのは、ICチップと共にICチップにアクセスする“リーダー”と呼ばれる読み取り装置が必要となります。

なお、RFIDは「通信方式」「アクセス方法」「通信時の周波数」「読み取り方式」によって種類が異ってきます。

RFIDの特長

通信方式の種類

どの種類のRFIDを業務で利用するかに一番大きく影響を与えるのが通信方式です。RFIDでは、大きく分けて2つの通信方式があります。1つは「電磁誘導」、もう一つは「電波」です。

・電磁誘導タイプ 電磁誘導タイプは、短波帯(HF帯)の周波数帯で発生する「磁界」を利用する交信方法で、特徴として通信距離がおおよそ1メートルと短く、一方で、人体や木材・コンクリート、さらにはガラスなどの非伝導体や水の影響をあまり受けないという点があげられます。

・電波タイプ 電波方式は、データのやり取りに電磁波やマイクロ波を利用する方式です。電磁波は志向性や直進性が強いという特徴から、数メートル先の通信ができます。マイクロ波も同様に遠隔地からの通信が可能ですが、水による吸収や金属による反射の影響が出やすいという特徴があります。

アクセス方法の種類

・リードオンリータイプ タグ(ICチップ)には情報を書き込むがことができません。読み取り専用のアクセス方式です。

・ライトワンス最初の1回のみデータ書込みが可能なアクセス方式です。

・リードライト 何度も読み取りと書込みが可能なアクセス方式です。

周波数の種類

LF(電磁誘導通信)Low Frequencyの略で、135KHz以下と低い周波数帯を利用していますが、通信距離が数十センチと短い為、最近ではあまり使われていません。

HF(電磁誘導通信)High Frequencyの略で周波数は13.56MHzの短波を利用しているため、通信距離が短めです。主にパッシブ型のRFIDで利用されています。

UHF(電波方式通信)Ultra High Frequencyの略で、860~960MHzと極超短波帯の周波数を使用しているため通信距離が5~10メートルと長く、一括読み取りを行う必要がある、数メートル離れた距離での利用に適しています。

マイクロ(電波方式通信)

周波数は2.45GHzでUHFに属する帯域です。電子レンジや無線LANでも使用されている周波数帯ですので、電波干渉の対策を行う必要があります。

読み取り方式

・タグトークファーストリーダから電波を受信した際に、RFIDが先にデータを送信する方式です。

・リーダトークファーストリーダからの送信指示を受信した時に、RFIDが情報を送信するので、送信指示が来るまでデータの送信は行わない方式です。

RFIDの利用用途

ここまでRFIDの仕組みと特徴を説明してきました。次に、RFIDが一体どこで使われるのかについて説明します。皆さんは、コンビニエンスストアやアパレルショップなどの精算の際に、店員さんが商品のバーコードを読み取って、支払い金額を提示する場面をよく目にしているでしょう。一方で、ファーストリテイリング社が運営する、ユニクロやGUといったショップの一部では、商品を無人の精算装置の中に入れると自動的に精算金額を提示し、支払い処理まで完了させる仕組みが導入されているのをご存知でしょうか。

この仕組みにこそRFIDが利用されています。商品の金額タグの中にICチップが埋め込まれており、ICチップには製品情報及び、金額、ユニークとなる製品番号が登録されています。あの自動精算装置には、RFIDのリーダ機能が組み込まれており商品を指定の場所に入れると、リーダがICチップの情報を読み取り合計金額を計算し、精算まで行うことができるのです。

このように身近な生活の中でもRFIDは利用されていると共に、物流倉庫・製造工場においてもRFIDの利用が広がっています。物流倉庫・製造工場では、製品・部品などの納品時、倉庫での保管・管理、出荷時、また構内におけるモノの移動時においてもRFIDを使って管理するシステムの導入が広がっています。

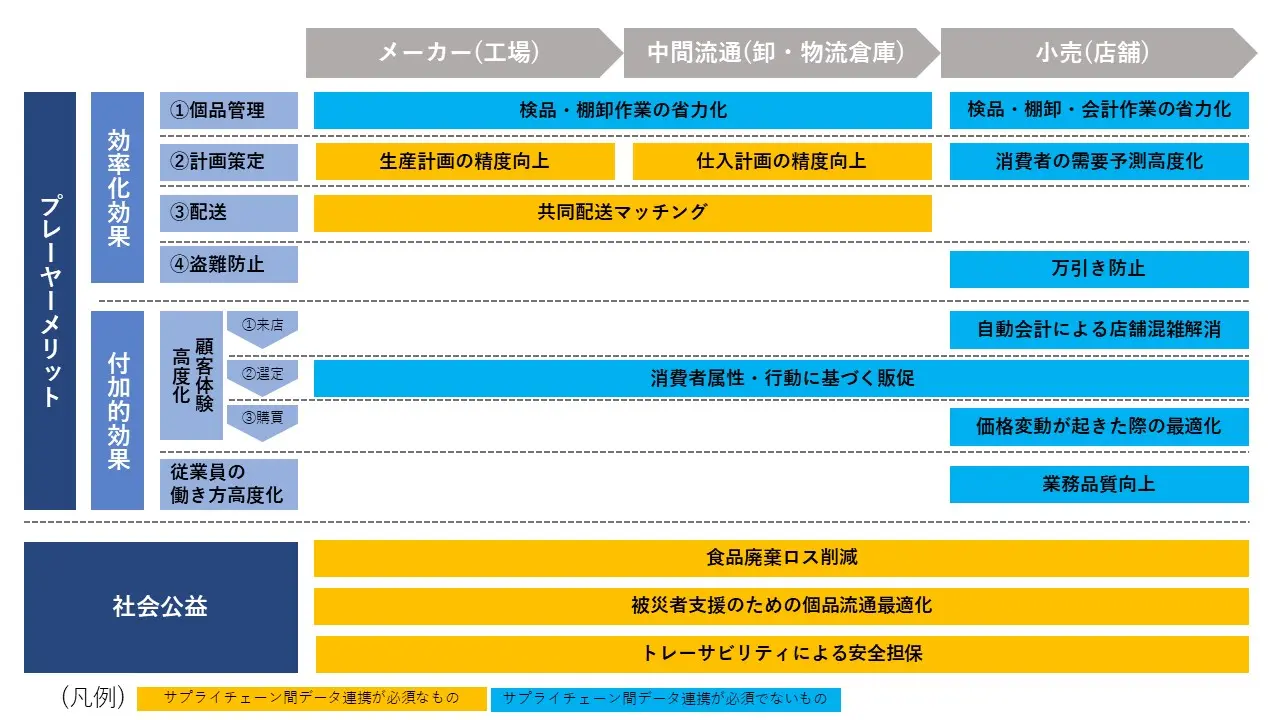

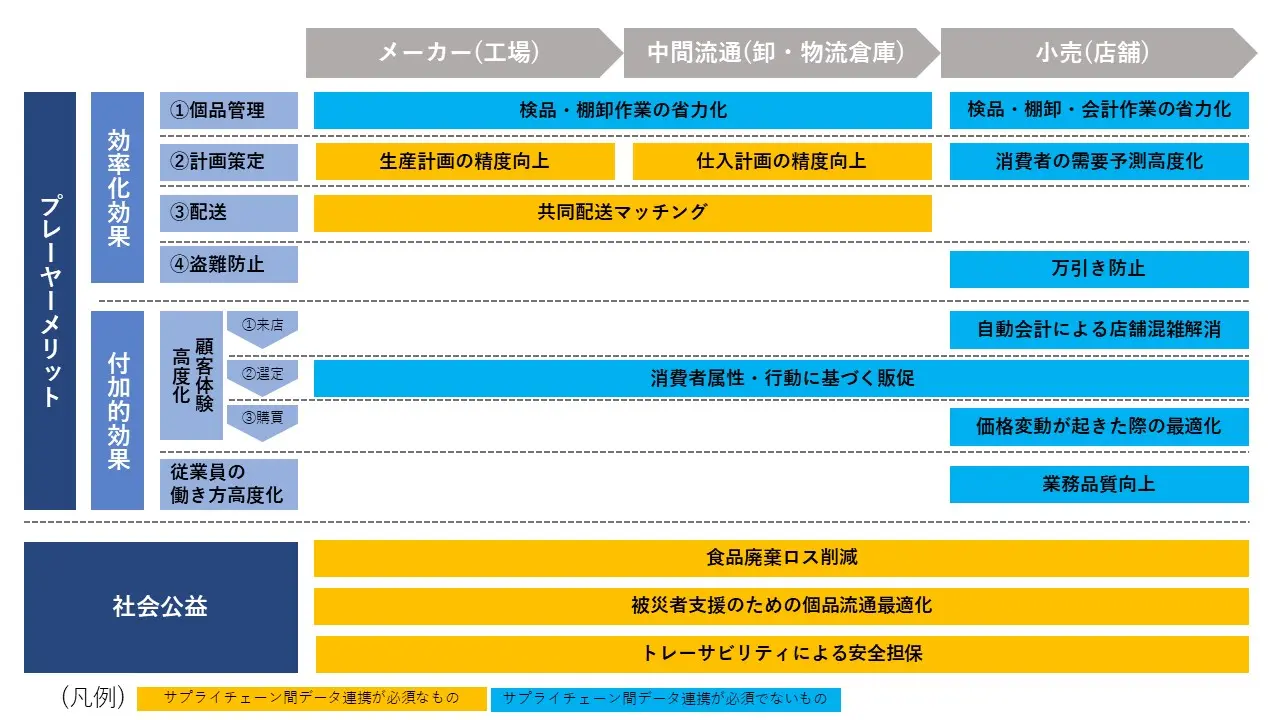

更に、国の政策においてもRFIDの利用が検討されています。経済産業省は2025年にコンビニやドラッグストアでのRFID活用を目標に、2017年「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」「ドラッグストアスマート化宣言」を策定しています。また、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、国内の製造メーカー、卸事業者、小売業者と一緒になって2019年に「IoT 技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発/国内消費財サプライチェーンの効率化」の実証実験をしました。

この実験は、日本の流通システムのムダを洗い出すと共に、食品ロスなど人類の課題の解決に向け、サプライチェーン全体で情報共有システムを利用する為の課題や解決策が議論されています。

(出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成30年度 成果報告書)

このように、RFIDでのモノの管理は身近な生活から、企業の業務、物流・ものづくりの現場で必須のアイテムになろうとしているのです。

RFIDの導入メリット

では、RFIDでモノの管理を行った場合には、どのようなメリットがあるのでしょう。具体的に説明します。

作業時間の短縮

これまで物倉庫・製造工場では、モノの入出庫等の作業ではバーコードを主に使って管理してきました。しかし、バーコード管理では1品ずつバーコードリーダを使ってスキャンする必要がありました。この場合、1品ずつ読み取る時間もかかるうえ、時には読み取り漏れなども発生するケースもありました。一方で、RFIDは電波を用いてモノを管理するので、複数の商品のタグを一括で読み取ることが可能ですので、管理業務において大幅な時間短縮が期待できます。

位置・距離に関係なく読み取り可能

電波を使うメリットとして、倉庫棚などの高所にあるモノや、遠くの保管場所にモノがある場合でも、わざわざモノの近くに移動する必要がなく、危険や移動時間のリスクを避けることができます。

箱の中のRFIDも読み取り可能

RFIDはモノが箱に入っている場合でも読み取りが可能です。バーコードでの管理とは違い、モノを管理する際に、いちいち箱を開けてバーコードを読み取る必要がなくスムーズな作業が期待できます。そのうえ、RFIDは多少の汚れやテープが張り付いていても、情報を読み取ることができるので輸送時の管理環境に左右されないことも特徴の1つです。

つまり、RFIDを使うと入庫・移動・出庫といった工程におけるモノの管理も、パレットに乗った箱をフォークリフトで運搬する際に、リーダ機能をもったゲートを通過するだけで、中身の確認・登録が可能となるのです。

RFID利用の注意点

利用が拡大するRFIDですが、利用に際する注意点もあります。

導入コスト

RFIDには「タグ(ICタグ)」を使用します。従って、導入に際しては主にICタグに関するコストが発生します。RFIDが一般に利用され始めた当初は1つのタグが20円~30円という金額でしたので、取り扱い製品が多い場合や、部品点数の多い企業では、なかなか導入に踏み切れないケースも見受けられましたが、現在は、タグの単価も1.5円~2円程度と価格も下がってきていることから、費用対効果を考慮しても十分に導入の価値はあります。

通信エラーなどの障害

RFIDでの情報の読み取りには電波を使っている為、電波自体が届かなかったり、ICチップ自体が故障しているなどの原因で、情報をうまく読み込めないことがあります。バーコードでの情報読み取りに比べると、明らかに速度・確実性は優れますが、100%の精度を担保できるわけではないことは認識しておく必要があり、対策が必要です。

まとめ

RFIDの利用はサプライチェーン全体で必須の要素となりつつあります。どのタイプのRFIDを利用するか、どう設計するか、ここでの判断が、費用対効果に大きな影響を与えます。LOGITOのソリューションでは、第一実業の豊富な調達網と経験を活かしたご提案が可能です。

お客様の現場、使用用途に応じて最適な機器選定やレイアウト設計を行うことが可能です。

商品紹介ページには、マスプロ電工のRFIDゲートをご紹介させて頂いております。このソリューションは、UHF帯RFIDゲートアンテナで通過するだけで、多数のRFIDタグの一括読み取りが可能です。一度ご覧ください。

物流の最適解を「LOGITOホワイトペーパー」ダウンロード

「すぐに活用できる」改善ノウハウをお届けします。

詳しくはこちら

LOGITO 運営事務局

LOGITO 運営事務局では、全世界17カ国34拠点のグローバルネットワークにて培ったノウハウを生かし、物流自動化に関するトレンド・業界動向からノウハウ、成功事例まで、物流自動化の実践に役立つ様々な情報をお届けします。